生物医学工程专业介绍

前言:

生物医学工程系成立于2005年,年招生人数为60人,现已有12届毕业生。生物医学工程系下辖数理教研室、信息技术教研室、电子教研室,生物医学材料教研室、生物医学工程实验教学中心、生物医学工程研究所,拥有生物医学工程一级学科硕士学位授权点,生物医学工程国家级一流本科专业建设点和广东省一流本科专业。

依托医科院校的资源优势,生物医学工程专业的专业特色日渐凸显,在重点发展智能医疗电子专业方向的同时努力拓展生物医学材料方向。以创新创业能力培养为核心,构建面向复合型工科人才培养的实践教学体系,开展 “协同育人”,以“大创项目”、“双创项目”为抓手,注重“个性化培养”,致力于培养具有扎实的理工医理论基础、宽广的专业视野、良好的人文素质、在医疗器械、智能电子技术、医疗信息产业、生物医学材料与组织工程等相关领域从事科学研究、技术研发、工程设计等工作的高素质复合型工科人才。

教学条件:

1、教师队伍

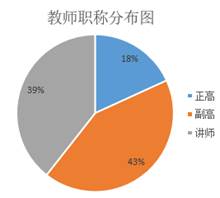

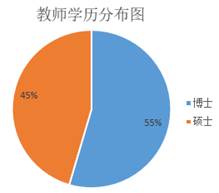

师资队伍建设是专业建设和发展的根本保证,近年来学校大力建设生物医学工程专业师资队伍,在海内外引进多名本专业领域高层次人才,建立了一支高素质专业师资队伍。现有专任教师33人,具有博士学位18人,硕士学位15人,其中教授6人,副教授14人,讲师13人。博士生导师3人,硕士生导师12人。所涉及的研究方向包括:医疗电子诊疗仪器、医学信息分析与处理、医学影像、人工智能与机器学习、生物医学材料等领域。

2、实验教学平台

生物医学工程实验教学中心按照省级实验教学示范中心标准进行建设,并于2018年被评为广东省实验教学示范中心。中心实践教学条件不断改善,目前用于实验教学的实验室20间,总面积1800多平方米。中心下设普通物理实验室、电子电工实验室、嵌入式系统实验室、医用传感器实验室、数字信号处理与医学图像处理实验室、医学影像实验室、人工智能与机器学习实验室、移动互联网实验室、软件工程实验室、虚拟仿真教学平台、生物医学材料实验室等。中心拥有各类实验教学设备,如力、热、光、声、电实验设备、核磁共振仪、扫描电镜、红外光谱仪、3D打印设备、热压成型机、超声波焊接机和挤出机,移动互联网设备等,设备总数达到1000多台(套),总价值近2000万元。

中心与数家有实力的科技公司合作,以培养学生的创新能力、实践动手能力、孵化企业需求项目为目标,合作共建2间创新创业实验室,全天候对学生开放。

培养目标

培养符合社会经济发展需求,德智体美全面发展,具有扎实的理论基础,宽广的专业视野,良好的人文素质,在医疗器械、电子技术、人工智能、信息产业、生物材料与组织工程等生物医学工程相关领域从事科学研究、技术开发、工程设计、质量控制与生产管理等工作的专业人才和管理人才,具有较强创新精神、创业意识和创新实践能力的高素质复合型工科人才。

主要课程

医学电子模块:基础医学概论、电路分析基础、现代通信技术、信号与系统、模拟电子技术、数字信号处理、数字电子技术、医学成像设备与技术、数字图像处理、医用传感器,人工智能概论、机器学习、ARM体系结构与编程、嵌入式LINUX系统设计。

生物医学材料模块:基础医学概论、生物医学工程概论、材料物理化学、材料科学与基础、材料有机化学、医用高分子、无机材料的合成与改性、高分子材料成型与加工、生物医学材料学、组织工程与再生医学、生物材料的测试与表征、纳米科学与技术。

毕业与学位

生物医学工程专业(本科)学制4年。学生在规定年限内完成专业人才培养计划的所有课程与社会实践,取得相应学分,符合《广州医科大学学分制学生学籍管理办法》规定的毕业要求,准予毕业并颁发生物医学工程专业本科毕业证书。符合国家教育部和广州医科大学有关学位授予规定者,经我校学位评定委员会审核通过,授予工学学士学位。

课程资源

近年来,本专业积极加强课程资源建设,用于激发学生自主学习兴趣,提高自主学习能力。建有省级实验教学中心1个,省级精品课程2个,市级精品课程1个,校级精品课程5个,课程资源全程在学校云平台上展示应用,课程内容持续更新,课程共享使用情况良好。

教学实习基地

生物医学工程专业已建成集教学、研发与产业化功能于一体的创新、创业人才培养基地。已在广东省医疗器械研究所等多家大型医疗器械公司建立了校外实习教学实习基地,校内实习基地设在各附属医院及省市重点实验室,并配有经验丰富的实习指导教师队伍。现有实习基地覆盖了医疗仪器的研发、生产、调试、使用、维修等各个环节,为培养学生的创新实践能力提供了有力的保障。

国际合作与协同教育

生物医学工程系每年邀请国内外知名专家进行辅导交流,定期选派骨干教师赴国外知名大学留学或进修,拓宽了教师和学生的国际视野。

生物医学工程系始终坚持以社会需求为导向和以应用能力为核心,通过“引企入校,校企合作”,与合作企业共同制订学生培养计划,将企业实际需要的技术技能、专业知识、动手能力等融入到学生培养方案中。充分发挥学校、企业、医院的优势,构建立体化、多层次、多形式的生物医学工程专业工程实践能力培养体系,并建立以科学研究为纽带、以人才输出为手段的学校、企业、医院之间的长期合作机制。依托我系校内教学和校外实践基地,有计划地选拔优秀本科生参与产学研合作项目,实施校企联合培养方案。鼓励学生利用寒暑假到企业参与研究和产业化工作,为学生的工程应用和产业化实践能力培养创造条件,探索性的研发工作均由企业导师和学校导师对其进行联合指导,拓展了学生的工程应用视野,获得了良好的教学效果。

学生创新创业能力培养

目前,生物医学工程系已建立了多层次、全方位的校企孵三方联合共建的创新创业实训开放平台,通过整合学校、企业、医院和孵化器资源,发挥参与单位优势,强化创新创业培训,加强成果转化和产业实践。以创新创业能力培养为导向,开设创新创业理论课程、实践课程和产业化课程3类双创培训课程,以大创项目、双创项目为载体,开展创新实验、产业体验、创业实践和大学生创新创业大赛4个层次的实践训练,致力于培养高素质的创新应用型工科人才。

招生情况

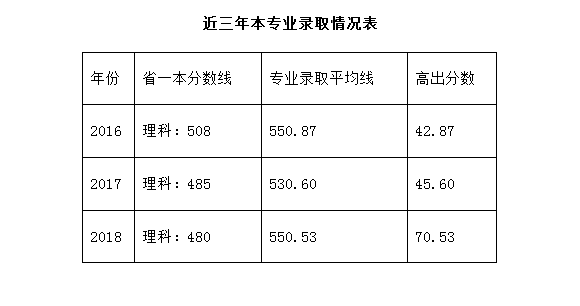

生源质量:近三年本专业考生录取平均分高于广东省一本线40分以上,生源质量逐年提升。如表3所示。

毕业生就业情况

本专业毕业生就业率接近100%,其中,出国留学或国内高校读研率在30%以上;大部分毕业生从事医疗仪器、软件、计算机和通信等领域(如科研单位、公司、企业、医院等)的研发、设计、应用、管理或销售等工作。

办学特色及优势

生物医学工程专业在学校建设高水平教学研究型大学总目标的指引下,依托医学院校的资源优势、一流的师资队伍、良好的教学与实验条件以及丰富的工程实践机会,实现科研-教学融合,培育专业特色:

1、医工结合,培养复合型人才。本专业属于理工与生物及医学相结合的新兴交叉学科,涉及医学与生命科学、电子学、计算机、信息科学、生物医学材料等领域,其知识结构表现出较强的交叉性和综合性。本专业依托医学学科及本校多所附属医院的资源优势,构建智能医疗仪器课程体系,强化医学电子、人工智能、生物医学材料相关课程的教学。

2、采用“厚基础、宽口径、个性化”的人才培养思路,促进共性教育与个性化培养相融合。学生进校后前两年主要学习公共基础课和学科基础课,打下坚实的专业基础。大三开始实行面向所有学生的专业导师制,学生根据个人爱好选择感兴趣的专业课和导师进行学习,突出学生的综合素质培养和个性化成长,培养适应信息化时代的创新型新工科人才。

3、实行“教学、科研、实习、就业”四位一体化的协同育人机制。本专业一方面与知名研究所、企业进行全方位的科研项目合作,以“大创项目”和“双创项目”为抓手,开展产学研结合的个性化培养,培养学生的创新实践能力、创新创业能力等。另一方面在安排毕业实习和毕业论文指导教师时,引导教师带领学生积极参与企业的科研项目,通过提前引导学生进入科研课题,使学生在毕业设计环节中加强了基础理论和专业知识的掌握,锻炼了科研实践能力,提高了学生就业后工作的快速适应性。

教师简介

陈晓明,教授,系主任。主要从事生物医学植入材料及其相关医疗器械的教学、研究与开发。先后两次获得国家科技进步奖励,主持研发了四个国家三类医疗器械产品,均进入市场,取得良好的社会和经济效益。为湖北省有突出贡献的中青年专家,广州市优秀专家。

阳范文,博士,教授,主要从事生物医学高分子材料、3D打印和新型医疗器械研究与教学工作。曾获省级科学技术三等奖、市级科技进步二等奖各1项,发表论文70余篇,申请专利60多项(专利授权30余项)。主持省市科技重大项目和企业横向委托项目20多项。指导的学生获得国家级、省级等学科竞赛奖励10余项。

周洪建,教授,硕导,全国高等院校计算机基础教育研究会智能技术应用专业委员会常务委员,中国医学装备协会理事,广东省计算机教指委委员,主要从事医学人工智能、医学数字信号处理和分析方面的研究和教学工作。近年先后承担和主持了国家自然科学基金项目、广东省科技攻关项目、广州市科技攻关重点项目、校级项目10多项,在核心刊物发表相关研究论文30余篇;出版专著4部、获发明专利授权3项。

谢国喜,博士,教授,高水平大学建设引进人才。兼任中科院深圳先进技术研究院客座研究员,硕/博士生导师,专门从事医学影像技术及其临床应用研究,至今发表第一/通讯作者SCI论文30多篇,主持国家级和省市级科研项目10余项,并指导本科生开展广东省大学生攀登计划等项目研究。

张贵英,博士,教授,主持完成省部级项目一项、厅级项目一项,参与国家级等项目多项。以第一作者身份发表SCI学术论文4篇,发表 EI收录等学术论文近20篇。曾被国家留学基金委公派到美国留学一年。研究方向为机器学习、计算机视觉和医疗AI辅助诊疗。

田秀梅,博士,副研究员,硕导。2015年广州医科大学博士后流动站出站后留校工作。主要从事纳米分子影像探针对肿瘤的诊断和治疗的研究,先后主持国家自然科学基金面上项目(81771891),国家青年自然科学基金项目(81401462),国家博士后科学基金(2014M552182)。在国际期刊发表相关SCI论文十余篇,总IF达100。

傅洪波,博士,副教授,主持省市级课题五项,主要参与国省课题三项,发表科研教学论文数十篇,获发明专利六项。主编教材五部。目前主要从事物理与数学教学,指导学生参与数学与物理竞赛,获得国家级一、二等奖各一项,省级一、二等奖五项。

张建,博士,副教授,硕导,生物医学光子学研究室负责人,高水平大学引进人才,中国生物医学工程学会高级会员,广东省生物物理学会理事。近五年发表SCI论文10余篇,单篇最高IF=19.896,累计IF>60博士期间成果获评2014年“王大珩光学奖”,光学相干层析成像评估脑损伤的研究获评“2016年中国光学重要成果”。

谢茂彬,博士,副教授,硕导,高水平大学建设引进人才,2015 年到英国曼彻斯特大学交流学习,2016年获香港理工大学博士学位,并任Research Fellow。现主要从事生物医学工程、纳米医学、生物材料和药物缓释方向研究。在 Biomaterials 等国际顶级期刊发表 20 余篇研究论文,并申请多个国家发明专利。

杨斌,博士,副教授,硕导,高水平大学建设引进人才。2015-2017年在美国韦恩州立大学做博士后研究。主要研究方向是以生物医用高分子载体和纳米材料的设计合成为基础,围绕肿瘤的诊断与治疗,重点研究药物传递、基因输送和免疫治疗等。已在本领域高水平杂志发表SCI论文20余篇,总引用300余次,H-index为13。

朱继翔,博士,副教授,2014年广州医科大学博士后流动站出站后留校。主要从事生物医用材料与组织工程研究,新型可降解类组织修复材料、功能分子的负载体系及控制释放。近几年主持省市级科研课题4项;发表论文二十余篇,其中第一作者SCI收录论文5篇,EI收录论文3篇;申请发明专利2项。

李结松,高级实验师,多次组织举办全校电子设计制作大赛。近两年带队参加全国大学生电子设计竞赛获广东省赛区一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项;近几年每年均获校级大学生创新项目立项,其中2项被立为省级大学生创新项目。指导学生申报专利2项,获授权1项。